展示パネル情報

地下1階フロア

復興と成長の時代(1950年代から)

時代のアブストラクト1

新しく生まれた電電公社は‘すぐつく電話’ ‘すぐつながる電話’をめざす

戦後復興から高度成長へとつづく日本経済の成長を背景に、電話需要が急速に増大した。高性能クロスバ交換機の開発や、マイクロウェーブとケーブルによるアナログ多重伝送の整備が、積滞解消と市外通話のダイヤル即時化を推し進める。

時代のアブストラクト2

加入電話数

総人口と総世帯数

国内総生産と経済成長率

1950~60年代、日本は諸外国にも類をみないほどの急速な経済成長を遂げた。1960年代末には、旧西ドイツとイギリスを抜き、アメリカに次ぐ世界第2位の経済大国に成長した。

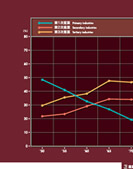

産業別就業人口の割合

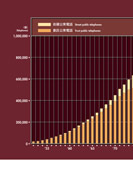

公衆電話設置数

電電公社発足当時、人口千人あたり約0.2個にすぎなかった公衆電話は、1970年度には4.3個まで増加。その時点で、全公衆電話の約9割は店頭設置の委託公衆電話であった。その後も公衆電話は増加するが、委託公衆電話は1978年度をピークに減少に向かう。

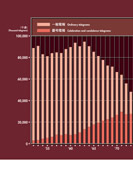

電報発信数

電電公社発足当時から1960年代なかばまで、電報通数は年間8,000万通以上(ピークは1963年の9,461万通)の高水準で推移した。当時は、慶弔電報よりも一般電報の利用がはるかに多かった。

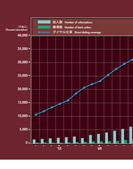

積滞数とダイヤル化率

1950~60年代を通してダイヤル化率は着実に上昇したが、積滞状況は、高度経済成長にともなう電話の需要の急増に架設が追いつかず悪化する一方であった。積滞解消およびダイヤル化率100%という、電電公社発足時の2大目標が達成されたのは、ともに1970年代末のことであった。

時代のスケッチ1

積滞-応じきれない電話の申し込みがたまっていく公衆電話の増設と電報サービスの充実で急場をしのぐ

1952(昭和27)年に発足した電電公社が最初に取り組んだ大きな課題は電話不足の解消であった。戦災により半数以上が失われた全国の加入電話は、1950(昭和25)年には戦前の最高水準である108万を超えるまでに復旧した。しかし、経済復興にともない加入申し込みは増加する一方で、電話の架設が追いつかない状況、すなわち〈積滞〉が深刻化していた。加入電話のさらなる増設を行う一方で、電電公社は、公衆電話の増設と電報サービスの充実を積極的に押し進めることで、増大する通信需要への当面の対応策とした。

全国にダイヤル通話できる新しい公衆電話

市外通話のダイヤル化(自動即時化)が進展するにつれ、加入電話同様、公衆電話からも直接市外へダイヤル通話したいという要望が高まってきた。1960年代末から、委託公衆電話およびボックス形街頭公衆電話の両方で、ダイヤル市外通話が可能な〈自即公衆電話〉の導入がはじまった。

電話不足を補う電報サービスの充実

昭和20年代から30年代にかけて、電報は年間の利用通数8,000~9,000万という高い利用率を誇った。当時、電報は重要な緊急通信手段で、利用内容も慶弔電報に比べて圧倒的に一般電報が多かった。1953(昭和28)年の水戸電報局を皮切りに、電電公社は電報の中継機械化を進めた。従来、電報は発信局から着信局まで人手による数回の中継を経て届けられていたが、機械化により着信までの所要時間が短縮され、誤り発生率も著しく低下した。また、電動機付自転車やバイクの導入による配達の機動化も図られた。こうした処理能力向上や、配達スピードの短縮などに向けた電報サービスの充実が、電報の利用促進を支えた。

時代のスケッチ2

高度成長を生み出した活発な企業活動

手動の交換台とテレックスが忙しいオフィスや工場を結ぶ

1956(昭和31)年に東京-大阪間でサービスがはじまった加入電信(テレックス)は、電報の記録性と電話の即時性を備えた、まさにビジネスむきの通信手段であった。高度成長期、企業を中心に広く普及し、ますます活発化する産業活動を支えた。また、構内交換電話(PBX)の導入も進み、限られた電話回線と電話機のより効率的な利用を可能にした。

企業の電話機と回線を効率よく利用するPBX

企業や工場など多くの電話機と電話回線を使用するところでは、構内交換装置により、内線電話機相互および内線電話機と加入電話回線(局線)との交換接続を行う構内交換電話(PBX)が不可欠である。戦後復興から高度成長へ向かう1950年代、活発化する企業活動を支えたのは、このPBXであった。大規模な事業所用には、すでにステップバイステップ方式やクロスバ方式による自動式PBXが開発されていたが、中小規模の事業所ではながく手動式PBXが使われた。

記録性と即時性を兼ね備えたテレックス

1956(昭和31)年10月、加入電信(テレックス)サービスが東京-大阪間でスタートした。加入数は東京65、大阪63、合計128であった。同じくこの年、東京-サンフランシスコ間の国際テレックスサービスもスタートしたが、使用する印刷電信機は国内通信用と国際通信用で異なり、前者は電電公社が、後者は国際電話株式会社(KDD)が設置した。テレックスのメリットは記録が残ること、即時性があること、そして不在通信ができることなどである。サービス区域の拡大とともに企業を中心に導入が進み、1965(昭和40)年で1万加入を突破、その後の飛躍的な普及へとつながっていく。

復興と成長のシンボル 世界水準の‘ハイファイ電話機’

戦災により日本は電話機の約半数を失った。電話網の復興にあたって、新たに開発されたのが4号自動式卓上電話機である。ガワーベル電話機から3号電話機にいたるそれまでの電話機がすべて外国製品の模造であったのに対して、4号電話機は純然たる国産電話機であった。また、3号電話機に比べて著しく改善された音響性能は世界水準を上回るもので、‘ハイファイ電話機’とも呼ばれた。1950(昭和25)年から量産が開始された4号電話機は、日本の標準電話機として、戦後復興期から高度成長初期にかけての産業の活発化に大きく貢献した。

時代のスケッチ3

まず手動交換により実現する市外通話の即時接続

新開発の市内ケーブルが電話増設への道をひらく

1953(昭和28)年、東京-名古屋-大阪間で手動即時サービスがはじまった。その後、大容量伝送路による市外回線の大幅増設にあわせて全国へと拡大。申し込んでから何時間も待たされるのが普通だった待時式の市外通話は、こうして、まず手動交換によって待たずに〈すぐつながる電話〉(即時式)へと改善されていった。一方、〈すぐつく電話〉には新開発の市内ケーブルが貢献した。同じ太さのケーブルの中により多くの電話線を束ねることで、加入電話の増設を容易にした。

待時接続から手動接続へ

市外台による〈すぐつながる電話〉

市外中継回線が少なかった電電公社発足当時の市外通話では、オペレータに通話を申し込んでからいったん電話を切って待つ〈待時接続〉が中心だった。東京-大阪間のような主要ルートでさえも、2時間以上待たされることが少なくなかった。市外通話サービスのこうした状況を改善するため、電電公社は市外回線の増設を急ぎ、充分な回線容量が確保できた東京-名古屋-大阪間を皮切りに、1953(昭和28)年から市外台オペレータによる手動即時サービスを実施した。市外通話サービス改善は、市外通話需要を飛躍的に増大させることになり、各電話局は市外台の増設で対応した。

新絶縁材料をいかした高密度ケーブル

同じ太さにより多くの心線を束ねる

電話加入者と電話局を結ぶ加入者線は、加入者の数が増えれば、その分だけ必要になる。電話局へのケーブル引き込みには既設の地下管路を使うため、加入者増に対処するには、地下ケーブルの太さを変えず、中により多くの心線を束ねる技術が必要となった。導体を細くすれば抵抗が増えてしまうため、絶縁材を薄くするしか心線数を増やす方法はない。しかし、すでに紙絶縁では、漏話が発生する限界まで絶縁層を薄くして利用していたのである。そうした課題を解決したのは、プラスチックを絶縁材料として、1963(昭和38)年に実用化されたPEFケーブルである。プラスチックはまた、雨などの水気にも強く、それを架空のケーブルの絶縁用に利用したCCPケーブルが、1965(昭和40)年から導入された。

長距離手動即時接続の技術

市外台を使った‘すぐつながる電話’の実現に直接的に貢献したのは、ほかならぬオペレータたちである。長距離手動即時サービスの実施当初、発信局のオペレータは相手局のオペレータを経て接続を行ったが、まもなく、発信局のオペレータが自分の市外台からダイヤルにより直接接続することができるようになった。市外回線がすべてふさがっている場合や相手が話し中の場合は、交換証をそのまま保留して待時扱いにするなど、重層していく作業をスピーディにこなすのは、なかなかの熟練のいる技術であった。1950年代から60年代の飛躍的な市外通話需要の増大に対応するため、大勢のオペレータが養成・動員された。

時代のスケッチ4

ますますの需要増大に応えるため市外通話の自動化をスタート

クロスバ交換機と大容量の伝送路がダイヤル通話を全国へ広げる

1963(昭和38)年、長距離の相手にもダイヤルをまわして直接通話できる初の長距離自動即時サービスが東京-大阪間ではじまり、〈全国自動即時〉への第一歩を踏み出した。高度成長の進展で急増する市外通話需要に対して、当時の手動即時での対応には限界があり、オペレータを介さない自動即時化が切望されていた。日本全国に延びつつあったマイクロウェーブと同軸ケーブルによる大容量の伝送路の能力を生かし、長距離自動即時サービスを実現した決め手は、従来の自動交換機より高速で大規模な交換能力をもつクロスバ交換機の導入であった。

市外交換に威力を発揮するクロスバ交換機

クロスバ交換機は直角に交差する垂直バーと水平バーの接点を通じて接続を行う。従来のステップバイステップ方式と比べて、‘接続動作が高速で安定している’‘ルート選択の融通性が高い’‘課金方式に柔軟に対応できる’などのメリットがあり、市外交換の自動化には欠かせない技術であった。1955(昭和30)年、アメリカからの輸入機種を高崎局の市内交換用に設置したのが、日本におけるクロスバ交換機導入の最初だが、早くもその翌年には国産機種の第1号が誕生している。その後も自主技術によるさまざまな改良を重ね、市内交換用、市外交換用ともに、より高性能で経済性に優れた標準方式を完成し、全国的に導入していった。

マイクロウェーブと同軸ケーブル

空と地上の通信ハイウェイ

全国自動即時化の前提として、市外回線の大幅な増設が必要であった。そのために、波長が極めて短く指向性の鋭い電波〈マイクロウェーブ〉と、高周波の長距離伝送に適した〈同軸ケーブル〉による、伝送路の大容量化がはかられた。特にマイクロウェーブは、山岳地帯が多い日本の自然条件に適していたことや、建設工期が短くてすむことなどから、同軸ケーブル網にさきがけて建設が進められ、1958(昭和33)年には北海道から鹿児島に至る日本縦断マイクロウェーブ網が完成した。また、早くからマイクロウェーブのテレビ中継への利用がはかられ、全国中継が実現した。

保守管理要員の育成

クロスバ交換機の保守管理には、それまで以上に高い技術的知識が必要とされた。クロスバ交換機の導入にあわせ、電電公社付属の中央学園と鈴鹿学園を中心に専門の訓練コースを設けるなど、保守管理要員の育成に力が注がれた。交換オペレータから交換機の保守管理要員へと転身する例もあった。