展示パネル情報

1階フロア

サービスとネットワークのひろば

公衆電話からみるネットワークの進化

公衆電話機からみるネットワークの進化

ダイヤル即時へ、高度な電話サービスへ

電話機、ファクシミリ、パソコン-いろいろな種類の端末機がネットワークに結ばれている。 人びとは端末機を通じてネットワークを使う。ネットワークの進化は端末機に映し出される。 家庭用の電話機とちがい、交換機(手動ではオペレータ)からの情報で、それぞれの通話ごとに 料金を収納している公衆電話機 街角の身近な端末機から電話網の進化を探る。

オペレータがお店の人に料金を告げた4号自動式委託公衆電話機(1951年~)

戦後の電話不足時代、普通の電話機をお店に預けて公衆電話とした。市内通話は一律10円。市外の場合は、通話が終わると電話局のオペレータがお店の人に料金を伝えて回収を依頼した。

市内通話だけ10円硬貨でかけた5号自動式卓上公衆電話機(1955年~)

市内交換の自動化が進み、10円硬貨が普及した。市内通話だけは硬貨を入れてダイヤルでかけられる公衆電話が登場した。接続されると硬貨は金庫に収納された。市外料金はお店の人が回収した。

10円硬貨が次々に落ちる

遠距離通話大型赤公衆電話機(1966年~)

ダイヤルによる自動即時通話が全国に広がり、距離と時間による料金制度が行われると、10円硬貨が6枚まで入る公衆電話機が登場した。長距離ほど短く短距離ほど長い間隔で交換機から送られる信号で、硬貨が収納された。

遠距離の市外通話を便利にしたプッシュ式100円公衆電話機(1975年~)

市外ダイヤル化率が100%に近づき遠距離通話が増えてくると、10円硬貨を次々に投入しながらの通話は、いかにも不便であった。100円硬貨の使える機種が登場、その後、このプッシュホン式となった。

キャッシュレスで料金を収納する

カード式公衆電話機(1982年~)

100円硬貨にはお釣りが出ない-この問題を解決したのが磁気記録のプリペイドカードによる公衆電話機である。電子交換機のサービス機能と高額が扱えるカードの便利さもあって、公衆電話からの国際通話が普及した。

電話以外のさまざまな通信ができる

ディジタル公衆電話機(1990年~)

パソコンの普及とマルチメディア化の進行で、電話以外の通信への需要が増えた。ネットワークのディジタル化に対応するこの公衆電話機はアナログとディジタルのポートを持ち、パソコンを接続して通信ができる。

インテリジェントネットワークに対応する

ICカード公衆電話機(1999年~)

世界最初の非接触形ICカードによる公衆電話機は、ネットワークの高度インテリジェント化を受けて登場した。カード利用に前後裏表の制約のないICカードは番号情報も記憶、自動ダイヤルができる。

ネットワークの進化1

アナログ網からディジタル網へ

4階梯からシンプルで高度な2階梯へ

NTT電話網の半世紀-

アナロク網のダイヤル化からディジタル網へ

電話網は〈アナログからディジタルへ〉-

シンプルになり高度な機能が加わった

ネットワークの進化2

技術の制度にみるネットワークの進化

社会と技術を映す番号と料金のしくみ、品質の基準

ダイヤル即時通話の全国への拡大、さまざまな新サービスの登場、通信自由化による新事業者の参入--技術と社会の変化を映してネットワークの制度や基準は変わっていく。

高度化・多様化・自由化を映す番号計画

多様化するサービスを映す料金制度

設備改善、故障修理の基本は品質基準

サービスからみたネットワークの進化 1

高度なサービスを実現するネットワーク

中枢はIN=Intelligent Networkの機能

サービスからみたネットワークの進化

交換機のインテリジェント化からネットワーク全体のインテリジェント化へ

短縮番号など簡単なものから始まった電話の高度サービスは、クレジット通話から、フリーダイヤルへ、更にダイヤルQ2 などへと発展してきた。それらを実現したのは、先ず交換機への機能追加、次いで交換機間で選択情報や制御情報をやりとりする共通線信号方式であり、更にサービス情報の管理を専門に担う制御網を中枢とするINの機能であった。電話網全体がソフトウエアで働く巨大な知能となっていった。

サービスからみたネットワークの進化 2

ネットワークのインテリジェント化を支えた多様なシステムの開発

それぞれのシステムにそれぞれのソフトウェアがある

個別の交換機から交換機間の連携へ、そしてネットワーク全体の高度な知能化へ—

インテリジェントネットワークの形成過程は、システム開発の歩みであり、ソフトウェア開発の歩みであった。

ディジタル交換機の開発-D60交換機

ディジタル網への道をひらいた交換の技術

中継交換機D60の初号機(1982年)

半導体素子とディジタル信号処理技術の進歩に支えられて生まれたディジタル交換技術は、先ず中継交換機に適用されD60が登場した。史料はその主要部である。次いで加入者交換機としてD70が登場し、サービスの高度化・多様化への環境が整う。多くの半導体素子で構成されるディジタル交換機では、電源部の構成も大きく変わった。

中央処理装置架(左側の2架)

ディジタル交換機は、それ自体ひとつのコンピュータであるといえよう。全体を制御する中央処理装置架は、交換機の頭脳に当たる部分である。

時間スイッチ架(右から2番目)とハイウエイスイッチ架(右端)

電子交換機では、機械式のスイッチで通話路を切り換えていたが、ディジタル交換機では、半導体素子の電子スイッチで交換処理を行う。多くの通話を時分割で多重化した信号のまま交換するために、交換処理部は半導体集積回路の2種類のスイッチを、3段階に連ねた回路で構成されている。

電源装置の技術革新(各架の下段)

通信機器へのLSIの導入によって、多種類・高品質の低電圧電源が必要になり、主電源の48Vを変換するDC-DCコンバータが開発された。電源部が架ごとに分散配置され、給電効率や電源品質を向上している。

広帯域伝送路の開発 1

電話もテレビも-通信のハイウエイが全国に

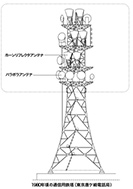

マイクロ波方式による大容量の中継伝送路

通信量の増大やテレビ放送の開始で要請される中継伝送路の大容量化--先ず対応したのがマイクロ波固定通信方式である。1954年に東京-大阪間で運用が始まったこの方式は、大容量化、高信頼化、ディジタル化、新周波数の開拓などが進み、全国ダイヤル即時化に大きく貢献した。模型は1980年頃の典型的な標準鉄塔を示している。

マイクロ波用の送受信アンテナ

最初に実用化されたマイクロ波帯用のアンテナは凸レンズのような性能を持ったパスレングス型のアンテナであった。やがて構造が簡単で機械的につくりやすいパラボラアンテナが主流となり、1960年代には周波数共用を可能とするホーンリフレクタアンテナが登場した。1980年頃のこの鉄塔で、ホーンリフレクタアンテナは4・5・6GHzの長距離回線に、パラボラアンテナは11GHZの短距離回線に用いられている。

通信用鉄塔の標準化

見通しが必要なマイクロ波通信では、高い通信用鉄塔が重要な役割を果たす。先ず無線鉄塔構造設計指針やマイクロ波用標準鉄塔に基づき6タイプが標準制定、1974年になると使用率の高い5タイプのアングルトラス型マイクロ波鉄塔が電話局用標準として制定された。ここに示すのはこの型の鉄塔である。

広帯域伝送路の開発 2

ディジタル網への道をひらいた光ファイバ伝送技術

世界で初めて商用化されたF-32M方式の初号機(1981年)

大容量のディジタル伝送を低コストで実現する光ファイバケーブル伝送方式の開発では、日本の自主技術が世界に影響を与えた。1976年に伝送実験開始、先ず生まれたのが世界で初めて商用化された中継用の伝送方式F-32Mである。全国12区間に導入されたことを出発点に光伝送技術が目ざましく発展し、ディジタル網形成の基盤を提供した。

災害に強いネットワークへ

災害に強いネットワークへ

さまざまな経験を活かした技術開発

NTTの災害対策の歩みは日本の災害の歴史。 災害はいつも新しい課題と教訓を突きつける。 経験の蓄積がネットワークの信頼性を高めた。

ISDNの歩み

ISDNの提唱からマルチメディアへ

ビジョン、実験、そしてサービスの実現 先駆的なISDNの提唱から始まったNTTのマルチメディアへの取り組みは、ネットワークのディジタル化、光化を基盤に結実しつつある。