展示パネル情報

1階フロア

トランスミッションの技術

空と宇宙の情報ハイウェイ技術(無線)

空と宇宙の情報ハイウェイ

マイクロ波の地上ルートと通信衛星

無線による中継伝送路の発展

無線通信は、通信する2地点に必要な送受信装置を置くだけで伝送路を構築できる。 超短波からマイクロ波へと高い周波数の電波技術が進んで大容量の多重伝送が可能になると、 山の多い日本では山上無線中継所を使って中継伝送路に広く用いられるようになった。 また、衛星通信は、離島へのサービス提供や災害時の対応、移動通信への適用などに加え、 最近ではインターネットアクセスなどマルチメディアサービスも提供している。

長・中・短波の技術とサービスのトピックス

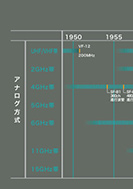

無線伝送技術の歩み

マイクロ波が実現した電波の大容量伝送路

アナログからディジタルへ、衛星通信へ

超短波の時代から試みられてきた多重無線の伝送技術は、マイクロ波の登場で開花した。1954年第1東名阪ルートの完成を契機に、無線による中継伝送路が全国に張りめぐらされていく。1961年にはマイクロ波PCM方式の検討が開始され、ディジタルマイクロ波方式の開発が進む。1983年、わが国初の実用通信衛星CS-2が打ち上げられて本格的な衛星通信時代が開幕、1995年には、NTT独自の通信衛星N-STARが打ち上げられた。

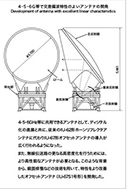

効率の高い電波の送受のために

アンテナからみたマイクロ波方式

無線通信では、電波を送受信するアンテナが不可欠。アンテナには、電波の空間伝搬損失を抑え、目的に応じた指向性をつくりだすことが求められる。一般的に、複数の加入者局を収容する移動体通信方式やPoint-Multi Point の無線アクセス方式の基地局では指向性の広いアンテナが使われているが、中継伝送路のマイクロ波方式では、Point-Point の伝送であるため、他のルートへの干渉を抑圧する指向性の鋭いアンテナが使われている。

高い周波数への挑戦

マイクロ波から準ミリ波へ、ミリ波へ

大容量をめざして高い周波数へ挑戦

長中短波は、船舶向けの無線電報や離島との電話に古くから用いられてきた。無線伝送が伝送網の中枢を占めるのは、超短波による多重通信が実用化されてからである。伝送容量はマイクロ波において飛躍的に向上し、その中継伝送路ではテレビ信号の伝送が可能になるとともに電話の通話路数も飛躍的に増加した。マイクロ波、準ミリ波は衛星通信でも利用されている。無線の技術は、より高い周波帯への挑戦を通じて進歩してきた。

アナログマイクロ波方式

テレビの中継網を全国に展開したアナログのマイクロ波伝送方式

マイクロ波方式の導入に関する検討は、テレビ局間の中継網の必要性が高まったことにより、1951年頃から急速に進んだ。1954年には4GHz帯の東名阪マイクロ波回線が誕生し、長距離のテレビ伝送が実現した。また、カラーテレビジョンの本放送が開始されてから2年後の1962年には高規格化されたマイクロ波回線が東京~大阪間の東日本ループとして完成し、続いて西日本ループ、北日本ループと全国的に工事が進められ、1966年に全国テレビジョン中継網が完成した。

全国のテレビ局を結ぶNTTネットワーク

テレビ番組の大部分は、東京にあるキーステーションで制作され、NTTテレビジョン中継ネットワークを経由して、全国のテレビ局へ届けられる。このテレビジョン中継ネットワークでは、テレビ番組の送信および切替えは、MASCOTと呼ばれるコンピュータで一元管理されており、年間140万件にも及ぶ切り替えを自動的に行っている。

<テレビも電話も>送る

広帯域伝送網

アナログのマイクロ波方式は、テレビ放送と電話の全国サービス展開を即時化するという要請に応えて誕生した。1954年に4GHz帯の中長距離用SF-B1方式が登場、1961年には11GHz帯の短距離用SF-T1-1方式が完成。回路部品や電波技術の進歩にあわせて、アナログマイクロ波によるルートは急増し、全国を網羅する通信網が完成する。

アナログマイクロ波方式のしくみ

マイクロ波時代を開いたSF-B1方式

カラーテレビに対応したSF-B5方式

完全固体化で大容量を実現したSF-B8方式

高い周波数を開拓したSF-T1-1方式

マイクロ波海上中継方式の試み

アナログマイクロ波方式のキーテクノロジ

高い周波数を扱う素子と回路の技術

1954年の東京-大阪間SF-B1方式の開発では多くの新技術が投入されたが、アメリカのTD-2方式で用いられていたような板極管は、当時の日本の技術では製造できなかった。やむなく進行波管が採用されたが、これは結果的にのちの大容量方式の技術を先取りすることとなった。等化器の進歩、進行波管の高出力化、ミキサーの雑音指数の改善などにより、1964年の6GHz 1,800通話路方式(SF-U2方式)で、大容量という点では世界の最先端に到達した。

高周波用半導体素子の開発は、周波数や送信出力が高くなるほど困難になってくる。高周波回路部以外の中間周波とベースバンドの増幅器、電源回路などは、1960年には11GHz 帯(SF-T2 方式)で固体化されたが、高周波回路部に用いる進行波管の固体化が最も困難であった。しかし、1965年には2GHz 帯(UF-B4 方式)、1969年には4GHz 帯(SF-B6 方式)で高周波部を含めて全固体化を実現し、装置の小型化が図られただけでなく、信頼性が大きく向上した。

アンテナ、分波器、導波管では、広帯域特性の良いホーンリフレクタの登場が、中長距離系で一時代を画した。アンテナ系の進歩は、安定した送受信のためのスペースダイバシチ(SD)技術などとともに、来たるべきディジタルマイクロ波方式の時代へと引き継がれていく。

海を越えて沖縄と結んだ

LS(Long Span)ルート

1961年、鹿児島-奄美大島-沖縄間に山岳回折を利用してテレビ用の800MHz、電話用の2GHz を伝送する見通し外伝搬方式を導入した。1975年には、2GHz 帯で対流圏散乱を利用したテレビ用見通し外通信方式を宮古島-沖縄間に導入。更に、沖縄の復帰にともなって1972年には、4/6GHz 帯を利用し、見通し内伝搬で散乱する島伝いに鹿児島-名瀬-首里を結ぶルート(第1LSルート)が開通した。その後、鹿児島─沖縄間のトラヒックの増大に伴い、市外伝送路の即時維持及び伝送路の安定化のため、第2LSルートが必要となり、1980年から建設工事を進め1982年に開通した。 第2LSルートの実現にあたっては、第1LSルートの伝搬調査結果を反映させると共に、固体電子回路素子技術及び 伝搬補償技術を用いて高品質化、高信頼化並びに低消費電力化を達成した。更に第2LSルートをディジタル化するため、マルチキャリア伝送を用いた16QAM無線方式の開発を開始し、1985年にLS-200M方式を導入した。

ディジタルマイクロ波方式

ディジタルへの出発は

2GHz帯PCM方式

ディジタル多重無線の研究は1960年頃から始まったが、開発を巡る多くの対立があった。無線技術者の間でも1,800 通話路方式で直接中継かヘテロダイン中継かの論争があり、CCIR(現ITU-R)の場でも、開発を先行する日本へのヨーロッパなどからの批判があった。こうした難しい環境下で、1966年には2GHz 帯PCM装置の実験を行い、1969年には、世界初の公衆通信用無線PCM方式として、2GHz 帯240通話路の2S-P1方式を商用化した。この技術は、11GHz帯や15GHz帯を用いた1,440通話路PCM方式へと発展する。その後のディジタルマイクロ波技術への出発でもあった。

2S-P1方式の開発

世界初の無線PCM方式は、1無線システム当たり240チャネル、短距離中容量回線に適する。2GHzでは既に固体化が進んでおり、近距離回線の需要増大に有線のPCM-24とともに応える目的があった。変調方式は4PSK、実験段階ではアナログと同じ70MHzの中間周波を変調したが、開発ではマイクロ波を直接変調することとした。

ディジタルマイクロ波方式の大容量化

ディジタル信号の伝送は、アナログに比べて広い周波数帯域が必要であるため、電波の利用効率を上げることが課題である。そこで、当初広く用いられていた位相変調(PSK)を改良、位相と振幅を同時に変化させて多値化を図る直交振幅変調(QAM)が開発された。QAMには、16QAMと256 QAMなどがあり、主に4・5・6GHz帯を使用した長距離ディジタル無線方式に使用されている。

長距離伝送のディジタル化へ─4・5・6G-200M方式

高品質と経済性の追求─4・5・6G-200M-E方式

国際標準SDHに対応─4・5・6G-300M方式

地域網の高度化に対応─4/5/6-11G-150M-LE方式

大容量化・高品質化を支えたキーテクノロジー

基幹伝送路である4・5・6GHz帯においては、大容量化が不可欠であったため、NTTではアナログ方式と同等以上の周波数利用効率を確保できる16QAM方式を採用した。しかし、開発当初は、厳しいフェージングによる品質劣化が大きな問題となり、更に大容量化を図っていく方向とは別にフェージング補償技術を高精度化して品質向上を図ることが急務となった。大容量化では、16QAMの2倍の伝送容量を持つ256QAM方式の開発が目標となり、ディジタル制御による高精度なフェージング補償技術などを開発すると共にシステムの安定性を実現し、1989年、世界で初めて256QAM方式を用いた4・5・6G-400M方式が前橋─甲府─菊井間で開通した。高品質化については、256QAMで開発した高精度なフェージング補償技術などを16QAM方式へ流用すると共に、レーダ干渉を抑圧するビットインタリーブ技術や波形ひずみの影響をほぼ完全に除去できる判定帰還型等化器(DFE)などを開発した。こうした徹底的な品質劣化要因の克服により、厳しいフェージングでも品質劣化の影響がほとんどない高品質なディジタル無線方式(4・5・6G-150M-E方式)が誕生し、1993年から全国へ導入が開始された。

衛星通信方式

CSシリーズからN-STARへ

日本の通信衛星開発は1977年打ち上げの実験用中容量静止通信衛星CS<さくら>でスタート、1983年の商用通信衛星CS-2によってサービス提供が始まった。1988年のCS-3を経て、衛星通信は離島の自動即時化や災害対策から専用線サービス、ディジタル公衆網など多様なサービスの提供を展開してきた。特に1995年に打ち上げられたNTT独自の通信衛星N-STARは、新しいマルチメディアサービスや移動通信サービスを実現している。

衛星通信の特長を生かす利用のかたち

衛星通信の特長として、物理的には高信頼性、広域性、回線作成の迅速性などが挙げられる。また利用面からは回線設定の柔軟性、同報性、マルチアクセス性などが挙げられる。これらの特長を生かした利用形態には、中継伝送路、加入者伝送路、臨時回線、移動体通信回線、新サービスへの適用などがあり、商用に提供されている。

衛星通信の特長を生かすシステム

(1)衛星ディジタル通信サービス(SDCS)

回線設定の柔軟性、同報性、マルチアクセス性という特長を生かし、新しいかたちの高速ディジタル回線を提供するサービス。<マルチアクセス閉域網(MAC-Net)>と呼ばれる通信形態によって、ユーザのニーズに応じ半2重通信や同報通信など多様な通信が実現できる。CS-2のKa帯でサービスを開始したが、後に民間衛星で使用できるようになったKu帯に改められた。Ku帯では、送受信装置の小型化、経済化を図れるのでユーザ宅への設置が容易となる。

(2)衛星ビデオ通信サービス(SVCS)

回線設定の柔軟性、同報性という特長を生かし、限定されたユーザにアナログ映像配信を行うサービス。C帯を利用してサービスを開始したが、SDCSと同じ理由で、ユーザ宅への設置が容易になるKu帯へと改められた。さらにディジタル化の進展にあわせ、効果的に映像の集配信ができるポータブル衛星マルチメディア通信システム(EPOC)へと継承された。

(3)同報インタラクティブ衛星通信方式 大容量と同報性を生かし、高速データ同報配信、高速サーバアクセス、映像(音声)同報配信などのサービスを提供するシステム。広帯域の衛星回線と狭帯域の地上回線を組み合わせることにより、非対称型の高速ネットワークを実現する。情報プロバイダなどが行う配信情報のトラヒック 伝送に適するサービスである。

中継伝送路への適用─2つのタイプとその統合

災害対策システムのいろいろ

通信衛星の開発

地上無線の超高周波技術を生かして

日本の通信衛星の特長は、地上のマイクロ波方式との干渉を避けるために、当初から準ミリ波のKa(30/20GHz)帯を利用したことである。地上方式の開発で蓄積された超高周波無線技術が生かされており、搭載通信機器、特にKa帯機器の小型軽量化、電子部品の高信頼化、アンテナの大型化により、通信の大容量化と地球局の小型化を実現した。1995年に打ち上げられたNTTの通信衛星N-STARには、Ka帯マルチビーム、移動体通信系の衛星通信機器、周波数帯間のクロスストラップなど、日本の通信需要に応える先進技術の成果が搭載された。

CS-2<さくら2号>のエンジニアリングモデル

CS-2は日本初の実用通信衛星。CS<さくら>での実験成果を受けて搭載通信機器の国産化が図られ、NTTはこのエンジニアリングモデルを含め、搭載通信機器の開発を担当した。中継器は、30/20GHz(Ka)帯の6系統、6/4GHz(C) 帯の2系統であり、受信部の現用・予備構成、4GHz帯送信部の冗長構成など中継器全体の信頼向上を図っている。搭載アンテナでは、衛星回線と地上回線の電波干渉を避けるため、本土内で30/20GHz帯、離島などで6/4GHz帯を利用することから、30/20GHz帯・6/4GHz帯共用のホーンリフレクタ形の成形ビームアンテナを用いている。

通信用機器のキーテクノロジ─N-STARを例に

衛星搭載の通信機器では、性能と機能の向上はもとより、軽量・小型、低消費電力、高信頼性が、ロケット打ち上げ環境、真空・熱・放射線環境下で求められる。N-STARの開発では、CS以来の基本的な開発の流れを発展させながら、次のような新たな機能が付加されている。

Ka帯マルチビーム

地球局の負担軽減、伝送容量の増大を目的として、マルチビーム方式を採用、技術試験衛星ETS-Ⅵで確立したサテライトスイッチ技術を用いた。

周波数帯間クロスストラップ

衛星を2回経由することは、遅延による品質劣化を引き起こす。離島通信の場合、少なくとも1回は必ず経由することになるので、2回経由する確率が必然的に高くなる。これを避けるために、衛星内で異なる周波数帯を接続するのがクロスストラップで、管制局からの制御信号で操作をする。

マルチポート増幅器

マルチビーム方式による移動通信では、ビームごとのトラヒック変動が大きい。送信用高出力増幅器を各ビームごとに固定して割り当てると、特定のビームにトラヒックが集中したとき、全体の伝送量が減少する。そこで、トラヒックの集中に応じて出力電力を割り振る共同利用型マルチポート増幅器を開発し、移動通信に利用している。

地球局の進歩が拡大する

衛星通信の適用

遠い静止軌道上の衛星と通信する地球局には、アンテナ利得と送信電力の増大、受信機の低雑音化などが求められる。そのため当初は大口径アンテナや大電力増幅器、冷却を必要とする低雑音増幅器が必須とされた。その後、アンテナについては指向特性と開口能率の向上、増幅器については小型化と高能率化、特に受信機では新素子の開発などで常温での低雑音化が進み、衛星通信の適用を拡大した。

アンテナ装置の技術

地球局技術の構成

低雑音増幅器の技術

大電力増幅器の技術

時分割多元接続(TDMA)装置の技術

多元接続の技術で多数の地球局を結ぶ通信の制御

1つの通信衛星を介して多数の地球局が通信を交わす多元接続。そのためには、各地球局が送信する信号が互いに干渉しないように周波数、時間、あるいは空間を分割して設定(アサイン)する必要がある。多元接続の方法には、次の3種がある。