展示パネル情報

1階フロア

トランスミッションの技術

陸と海の情報ハイウェイ技術(伝送、線路)

陸と海の情報ハイウェイ技術

アナログからディジタルへ、光へ

ケーブルによる中継伝送路の発展

ネットワークは電話機などの端末機、信号を伝える伝送路、通信信号の接続を変える交換機から構成される。伝送路には、端末機と交換機を結ぶアクセス伝送路と交換機と交換機を結ぶ中継伝送路がある。中継伝送路にはケーブルによるものと電波によるものがある。ここでは、ケーブルによる有線伝送路の技術の系譜をたどる。

有線伝送技術の歩み

アナログ多重からディジタル多重へ

長距離化と大容量化を追求した歩み

中継伝送路の技術は、大容量化、中継間隔の長スパン化、端局機能の高度化と装置の小型化、高密度化を軸として、通信網を高度化し信頼性を高め、経済化を徹底的に追求してきた。これらを実現する網同期方式、同期端局方式、光伝送方式などは、アクセス系を含むネットワーク全体に適用される基本的な伝送技術である。

平衡対・同軸・光ファイバ

中継伝送路とケーブル

中継伝送路の送信側では、集まってくる多くの通信信号を多重化してひとつの信号にまとめて送信する。受信側ではそれを受けてもとの多くの通信信号に分離する。多重度の高い信号はアナログならば周波数が高く、ディジタルではパルスが高速である。こうした信号の伝送では、ケーブルの特性が大きく影響する。

アナログ伝送技術のキーテクノロジ

ディジタル伝送技術のキーテクノロジ

光伝送のキーテクノロジ

平衡対ケーブルによる無装荷搬送方式など

同軸ケーブルによるアナログ/ディジタル伝送方式

光ファイバケーブルによる光通信方式

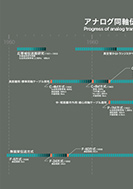

アナログ伝送方式

長距離多重伝送への道を開いた無装荷搬送方式

アナログ伝送技術の分野では長距離用と短距離用で異なる展開がみられる。長距離用では無装荷搬送方式から同軸ケーブル方式への移行が進むのに対して、短距離用では平衡対ケーブルによる搬送方式の開発利用が続いた。戦前の日本で開発され多重伝送への道を開いた無装荷搬送方式は、F-6 からS-18、F-24、F-60、X-60と多重化が進み、戦後初期の市外回線増設に大きな役割を果たした。

無装荷搬送方式の展開

戦前からのF-6方式にS-18方式が加わる。F-24は国際標準規格。それを超える60通話路F-60方式、重信構成によるX60方式の開発。

既設のケーブルを重信方式で利用するX-60方式

F-6・S-18またはF-24による既設回線(側回線)を利用して新回線を追加する〈重信方式〉。中継局の無人化を実現した。1963年にはトランジスタ化され、中継器の柱上設置が可能となる。

飛躍的な大容量化を実現したアナログ同軸伝送方式

無装荷ケーブルの限界は、漏話の問題から電話60通話路であった。そこで、同軸ケーブルを用いるアナログ同軸伝送方式が検討され、欧州からの技術導入も参考に、1956年には960通話路のC-4M方式が、1960年には2,700通話路のC-12M方式が実用化された。C-12Mをトランジスタ化、細心同軸ケーブルにも対応させたCP-12M-Trは、基幹ルートの代表的な方式で、急増する市外回線の需要に対応した。アナログ同軸方式は、10,800通話路のC-60M方式で頂点に達する。

最初に実用化されたC-4M方式

基幹ルートに広く使用されたC-12M方式

電話10,800通話路のC-60M方式

コストパフォーマンスのよい短距離搬送方式

長距離用に開発された無装荷搬送方式は、端局装置の価格が高く、短距離用には古くからの装荷方式が長く使われてきた。そこで、ダイヤル即時化で急増する近距離市外通話の需要に対応するため、平衡対ケーブルを用いる12通話路の搬送方式が開発された。略して〈短搬〉と呼ばれる方式は、通話路帯域をそれまでの300Hz~2,700Hz から国際規格の300Hz~3,400Hz に拡大、帯域外信号方式の採用など、その後の搬送方式開発の技術基盤を形成した。

T-12S方式

真空管から半導体素子へ

多重化へのキーは発振子とフィルタ

アナログ伝送方式の進歩は、素子の技術と回路の技術が結びついて生まれた精度の高い高周波発信回路、広帯域の増幅ができる中継器、安価で高性能なフィルタなどである。

システムの大容量化を実現したのは、高い周波数を扱える真空管とトランジスタに支えられた広帯域回路技術の進歩である。また固体化は、伝送装置の小型化と高信頼化を実現した。

周波数分割によるアナログ多重では、発振器とフィルタが要となる。高周波発振器の精度向上のために水晶発振子が改良され、LC回路に代わるメカニカルフィルタは、小型化と経済性向上に寄与した。また、特性のよいBLコンデンサなどの開発が集約され、長くアナログ多重伝送の課題であった安定な動作が実現した。

ディジタル伝送方式

近距離PCM方式からのスタート

ディジタル伝送方式は、アナログ伝送方式に対して品質、経済性に優れ、データ・画像信号などの伝送に特長を発揮する。その原理は1939年に提案されていたが、戦後、半導体技術や高速パルス技術の急速な進歩により、1959年頃からベル研究所など各国で実用化研究が進んだ。NTTでも1963年に開発に着手、1965年に近距離PCM方式、PCM-24方式を商用化した。ディジタル伝送の幕開けである。

平衡対ケーブルを使うPCM-24/24B方式

PCM形多重変換装置(PCM-MUX)

世界初のディジタル同軸伝送

DC-100M方式

近距離用ディジタル伝送方式の実用化に続いて、同軸ケーブル方式の開発が進み、1975年には世界初のディジタル同軸方式、DC-100M方式が商用化され、1977年にはさらに4倍の容量を持つDC-400M 方式が登場した。当時は中継伝送路の大部分がアナログ伝送方式で構成されており、統一規格や混用など線路土木施設の有効利用法の開発が図られた。

世界最高速・最大容量を実現した―DC-400M方式

ディジタル―アナログ複合方式

PCM-FDM方式の試み

新サービスで需要が伸びはじめたデータなどのディジタル信号を、アナログ伝送路を利用して効率よく経済的に伝送するために開発された。 ディジタル伝送路が完成するまでの過渡期に、全国主要都市でディジタルデータ交換機(DDX)によるサービスを展開する道を開き、世界でも早期のディジタルサービスを実現した。

DAT-1C/2C方式

半導体素子の集積向上

符号化と多重化、その回路技術

ディジタル伝送技術は多種類の情報を同時に伝送できる。しかし、それが経済的にもアナログをしのぐ優位性をもつことが明らかになるには、多くの研究開発の成果が蓄積されなければならなかった。

符号化の技術

ディジタル伝送の原点は、アナログ信号を2値化する符号化である。真空管の時代から進められた喜安-Gray符号化など多くの研究成果がPCMへの道を開いた。量子化雑音を減らす非直線量子化(わが国ではμ則)は、PCM-24などに適用された。符号化回路開発は、複雑な動画信号の符号化にも成功してテレビ放送のディジタル伝送を可能にした。PCM端局装置用に開発した単一チャネル符号器は、加入者交換機やディジタル電話機にも適用されている。

多重化の技術

周波数分割多重FDMで10,800通話路という多重化を実現していたアナログ伝送技術には、増えていくフィルタという壁があった。時分割多重TDMのディジタル方式では、同期が多重化の要である。1979年にはディジタル網構成上の基本である網同期方式と1次群から端末までの同期化が、1981年には2次群までの同期化が行われた。

素子の技術

高速パルスの技術では、素子も回路も先端的な開発が求められる。初のディジタル伝送方式PCM-24の符号化回路には、ノーベル賞受賞のエサキダイオードが使われた。トランジスタ、ダイオードからIC、LSIへと進んだ素子技術の進歩が回路技術を発展させていった。ディジタル伝送路の弱点とされた雷害も、2、3、5極と進化した避雷管が解決、その技術はアクセス系機器に広く応用されている。

光通信方式

レーザと光ファイバによる

伝送技術の革命

メタリックケーブルで追求されてきた中継伝送路大容量化の限界を超えて、新段階を画したのが光通信方式である。レーザとファイバという2つの光技術が結びつき、ディジタル技術の蓄積を活かして、光ファイバケーブルによる伝送方式は開花した。1981年に登場したF-32M方式*以来、この分野でわが国は世界をリードしてきた。

*世界初の商用化。

F32M方式と同時に開発されたF-100M方式

超大容量化を目指したFTM-10G方式

世界初の高密度波長多重(DWDM)伝送実験

シングルモードの登場と低損失帯の発見

光エレクトロニクスの開発成果を生かして

光通信方式のキーテクノロジとして発光・受光・周辺回路用の素子、光ファイバ、回路技術などがある。発光素子である半導体レーザは長寿命、高信頼性の実現が商用化のポイントであった。光ファイバはグレーデッドインデックス形からシングルモード形へ。低損失帯の発見やファイバ光増幅の発明で効率的な伝送の可能性を拡大してきた。

多重化の技術

ネットワークの階梯を組み立てる

多重化技術の歩み

電話機と電話機を結ぶ通話路は両端では1対だが、中継伝送路ではある単位に束ねられる。通話路を束ね、分けるのが多重化の技術である。小さな束から大きな束まで、太さの段階が規格化されていなければ、秩序ある経済的な伝送路網は構成できない。束は、アナログ網では周波数により、ディジタル網ではパルスの列により組織される。

基礎群から巨群へ―アナログ多重化技術

アナログ伝送方式の周波数分割多重では、各信号の搬送周波数を必要な帯域が収まる間隔でずらして重ねていく。この方法により12通話路の多重化を行う通話路変換装置から、10,800通話路への多重化を行う巨群変換装置までの5段階の開発が順次行われた。多重変換では発振器と高調波発生器、分離にはフィルタが必要であり、それらを形成する素子の開発はアナログ多重化発展の鍵であった。

多重化の第1段階―通話路変換装置(CHTR)

主群を超主群へ―主群変換装置(MGTR)

多重化の各段階を支える―搬送波供給装置

非同期から同期へ、SDHへ

ディジタル多重化技術

アナログ多重が12通話路を基礎群としたのと同様に、ディジタル多重は24通話路をまとめた1次群(1.5Mbps)から出発する。そして2次群(96通話路、6.3Mbps)、3次群(480通話路、32Mbps)と多重化を進めていく。テレビや高速データなどの加入者線は直接高次群に接続される。容量の小さい中継伝送路は低次群に、大容量の長距離中継伝送路は高次群に接続される。

非同期網に対応したスタッフ多重

網同期による同期多重

SDH多重

網同期と基準クロック

多重伝送路の利用技術

ネットワークの信頼性を高める

伝送路網切替技術

伝送路網切替技術は、有線・無線伝送路の故障時の信頼性確保のために、回線の即時切替を行う技術である。切替をどの多重化階梯にて行うかが検討され、1969年にはアナログ伝送路網を対象とする主群切替装置を商用化した。

アナログ網で活躍した主群切替装置(MGSW)

ディジタル網の伝送路切替装置(DSW)

動く映像を送る

テレビ信号の伝送

テレビ信号の伝送は、放送テレビ信号の伝送から始まったが、テレビ信号は広帯域信号であること、直流に近い低周波まで伝送する必要があること、音声では問題にならない位相特性が影響することから、長距離伝送は無線が主体で、有線は端末区間に限定されていた。一方、交差点の遠隔監視のような映像の産業応用は、要求品質がそれほど高くないこと、短距離で十分であることから、平衡対ケーブルで提供されていたが、500mごとに中継器を必要とするなど電話に比べて高価なものであった。しかし、ネットワークのディジタル化と高度な映像符号化技術、そして光ファイバ による広帯域伝送はこれらの問題を克服し、多様なテレビ信号の経済的伝送を可能とした。

ディジタルによるテレビ映像伝送への挑戦

経済的な動画伝送を実現した符号化方式―VC-32M方式

放送用カラーテレビ映像の伝送―FV-150M方式

高品位テレビ(HDTV)の伝送―FV-600M方式

電話網の利用からディジタルデータ網へ

専用伝送システムの展開

専用サービスの長い歴史

専用サービスは、1906年に東京の日本銀行と横浜の横浜正金銀行との間で〈専用電話〉として始まった。その後、無線専用・放送中継専用など、ニーズにあわせて多様化し、1970年には映像伝送サービス、1984年には衛星通信サービスを開始した。

ディジタル専用サービスの高速化

専用線サービスは、かつてはアナログ電話網を利用して行っていた。しかし、コンピュータ通信が発展すると、音声伝送を目的に設計された電話網では、伝送容量が大きくとれないという問題が起こった。そこで大容量データ通信の急増に応えるため1978年に〈ディジタルデータ網(DDN)〉を開発した。さらに、1990年には国際規格であるインタフェースに対応した〈高速ディジタル伝送サービス〉、1993年には150Mbpsまで伝送できる〈超高速専用サービス〉を開始した。

DMD0形多重変換装置(D0MUX)

HD形中継回線終端装置(DCAT)

海底伝送方式

ハイテク敷設船と新鋭水中機器

日本の海に敷設する大容量の有線伝送路

ケーブルや中継器の開発とならんで、敷設の安全性と精度を高める研究が進められた。1971年、新開発の埋設機によって呉ー松山間に全長31kmの海底ケーブル埋設に成功。1975年には敷設船〈黒潮丸〉が建造されて水深200mまでの埋設が、1985年には埋設機を改更して水深600mまでの埋設が可能になった。1995年に建造された〈すばる〉では、水深1,500m、深度2mまで埋設が可能となり、漁具の被害を防いでいる。

海底伝送方式の保守技術

陸揚局からの診断、ロボットによる修理

海底ケーブルや中継器の故障を、可能な限り早く修理するために、さまざまな技術が開発されてきた。故障位置を陸揚局から特定するためには、中継器から順次折り返しを行う方法、ケーブル内反射を測定する方法などがある。故障点を特定したら可能な限り短い範囲で修理するのが望ましい。そのためにロボット技術が活躍する。

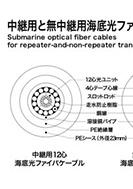

海底ケーブル開発の今昔

メタリックの時代・光ファイバの時代

メタリックケーブルの工夫

光ファイバケーブルの工夫

大容量化と中継間隔の大幅増大

光ファイバの導入で新しい段階へ

海底ケーブル通信は、島国であるわが国にとって、ネットワークの不可欠な部分である。ケーブルや中継器が海底に置かれるため特有の制約があり、陸上方式の進歩と歩調をあわせつつも独自の発展を遂げて、国内・国際通信両面で大きな役割を果たしてきた。小型で極めて信頼性の高い中継回路、それを海底で長期間守るきょう体、さらに8,000mまでの深海底に敷設できるケーブルなど、陸上方式とは異なるさまざまな特徴がある。

同軸ケーブルから光波長多重へ

海を越える通信路を生み出し続けた開発の歩み

2,700通話路のC-12M方式、10,800通話路のC-60M方式が、陸上の中継伝送路を担った時期、海底伝送も同軸ケーブル時代へ向かう。900通話路のCS-10M方式、2,700通話路のCS-36M方式である。海底方式では、同軸ケーブル1心に上り下りの信号を乗せている。陸上方式ではディジタル同軸方式が展開されたが、海底方式では、ディジタル化と光化が一気に到来した。波長1.5μm帯の低損失伝送も、光増幅器も、波長分割多重も早期に導入された。

伝送性能上(一本のケーブルに最大情報)はもとより建設上の観点(変わりやすい海気象条件でのすばやい敷設)からも海底方式では光化の意味は特に大きかった。

海底中継器からみた方式の進歩

厳しい制約を乗り越えた高度な設計技術

海底中継器は方式の重要な構成要素である。海底中継器は交換修理が容易でないため、高い信頼性が要求される。海底の高い水圧や水蒸気の浸入から中継器回路を保護する一方、同軸ケーブルや光ファイバと給電線を中継器内部に導入する必要がある。敷設船の設備との整合性から外側寸法に制限があり、内部の回路実装スペースが広くとれない等の厳しい制約がある。海底中継器は、海底伝送方式設計の重要なポイントであり、高度な技術が投入されている。