展示パネル情報

2階フロア

アクセス系システムと所外インフラの技術

アクセス網の技術(線路、伝送、無線)

アクセス網の技術

空中を走り地下をめぐる伝送路

国土にひろがる通信網を構築する

アナログからディジタルへ、メタリックケーブルから光ファイバへとネットワークは大きく変化した。しかし、端末機と端末機を結ぶ信号の通路を、効率よく収束し分散するという基本構造は変わっていない。ことに所外インフラ設備は、通新技術の革新のみならず、都市の進展や社会環境の変化に柔軟に対応する普遍的で信頼性の高いライフラインである。

街に村に伸びるアクセス網の伝送路

厳しい自然条件に耐えて通信を守る

アクセス網は、NTTとお客様を結ぶ重要な設備であり、その面的に広がった膨大な設備は常に厳しい自然環境や変動する社会環境に取りまかれている。これらの環境と調和を図りつつ、通信サービスを維持していくためにはアクセス網の建設、保守、運用に関する技術を保つことが不可欠となる。

アクセス網の技術

情報化社会の進展に伴い、電気通信サービスに対する社会的要望は電話のみならずサービス、映像やデータ、コンピュータ通信など多種多様化している。それに対応するために、既存メタリック設備中心のアクセス網を有効に活用しながら、光ファイバ伝送方式や無線方式の導入を図り高度情報化社会へ対応していく。

電話サービスから高速マルチメディア通信へ

変貌するアクセス系システム

配線法はアクセス網構成の基本技術

心線使用効率と柔軟性の確保を両立

加入者申し込みの急増により、それまで必要に応じて心線を用意していた時代から、事前にケーブルを布設して、先行的に心線を用意するようになった。配線法は効率的に心線を活用する方法であることから、心線の使用率をできるだけ高め、需要変動にも対応可能とするために、伝送媒体に適した経済的な網構成の実現を目指して研究を進めてきた。

光ファイバケーブルの配線法

メタリックケーブルの技術

メタリックケーブルの技術

メタリックケーブルの歴史は、裸線から始まったが、その不安定さや伝送容量の乏しさから多数の心線を集合したケーブルに代わっていった。初期のケーブルは紙で絶縁した鉛被ケーブルであったが、伝送特性の向上などからプラスチック化を図り、軽量化、多対化が進んだ。ケーブルの進歩とともに接続方法も開発が進み、心線は手作業での接続から機械による接続方法に、また外被接続は火を使わずに簡単に接続できる方法へと変わっていった。

ペアケーブルとカッドケーブル

海外で主に使用されているペアケーブルは周波数が高くなると漏話特性がよくなる性質があるが、星形カッドケーブルと同対であれば約1割程度外径が太くなるという欠点があった。日本では、星形カッドケーブルを高周波でも使用できる独自の漏話補償技術により、多対が可能で経済的に有利なケーブルを開発し導入した。

平衡対ケーブルと同軸ケーブル

それぞれの役割と使用環境に即した進歩

同軸ケーブル開発の経緯と特性

同軸ケーブルの伝送特性

紙鉛被ケーブルの特性

PEFケーブルの特性

PECケーブルの特性

CCPケーブルの特性

施工むらを無くし経年変化を少なく

手ひねりから機械化・自動化、コネクタへ

わが国では、1897年に鉛被ケーブルを導入して以来、手作業で心線を接続する手ひねり接続が行われてきたが、作業に熟練していないと、施工むらがあることや、接続部分の経年劣化が大きいなどの欠点があった。このため、作業の機械化や自動化が求められ、コネクタ接続器やPATコネクタなどの開発を進めた。

心線接続の技術要素

平衡対心線の接続は、心線導体どうしの機械的な接触で行うため、接触部は以下の特性が必要である。

- 接触抵抗が小さく、振動などにより変化しない

- 導体表面の酸化等による抵抗の増加が発生しない

- 心線どうしおよび他の物体との絶縁抵抗、絶縁耐力が大きい

- 接続作業が容易である

- 化学的に安定している

接続点を保護するクロージャの革新

鉛工法からメカニカルクロージャへ

1897年の鉛被ケーブルの導入以来、外被接続には鉛管を用いてきた。地下ケーブルにおいては、1984年の世田谷とう道火災を契機にその工法を廃止し、火気を使用しないクロージャによる工法を導入した。架空ケーブルにおいては加入者線引き落しを簡単に行える機能をもつ接続端子函を導入することで、作業効率が向上した。

外被接続の技術要素

ケーブル接続部では、心線だけでなくケーブル外被の機能も確保するとともに、ケーブル外被の適切な接続が必要であり、これには一般にクロージャ技術が使用される。ケーブル外被接続用クロージャは、ケーブル外被としての特性に加え、以下の特性がある。

- 組立、解体が容易である

- 心線接続部に容易にアクセスできる

- ケーブル外径や分岐数などの接続形態の変化に容易に対応できる

- 狭いスペースに設置できる

建設技術と保守技術

建設技術と保守技術

1970年代には〈加入電話の積滞解消〉と〈全国自動即時化〉に向けて建設・保守の効率化を図るための技術開発を一段と推進した。その後、1990年代になり、電気通信の民営化とともに優れたサービスをより安く提供するための技術開発を積極的に推進した。建設技術についても人力による作業を機械化し、安全性や効率性の向上を図った。また、保守技術についてはガス圧監視などによる予防保全を強化するとともに、障害対策用のさまざまな装置を開発した。

人力から機械力へ

安全性と効率を両立させる布設技術

ケーブル布設技術の変遷

1897年に行われた、日本初の地下ケーブル布設から約50年間、地下ケーブル布設は人力で行われていた。その後、1953年頃からは運搬用自転車やけん引用ウインチなどの機械が使用されるようになった。しかし、まだまだ人力での工程が多かったため、ケーブルけん引車などの布設専用車両が開発され、安全性の向上や布設作業の省力化がもたらされた。光ファイバケーブルの布設には、1987年に光ファイバケーブルけん引機が開発され、中間けん引方式により、長尺での布設が可能になった。

ケーブル架渉技術の変遷

ケーブル架渉は人力中心の重作業であり、特に宙乗り作業は高度の熟練と体力を要する。このため、安全性、作業性の面から作業を見直し、1976年にはラッシング工法などのケーブル機械架渉工法を導入した。この工法は一部を除いてすべての丸形ケーブル線路に適用できたことから、宙乗り作業が不要となった。

所外設備の面的拡大に対応

重要になる保守作業の省力化

通信サービスの広域化に伴い、ケーブルなどの所外設備の保守については、信頼性を維持しながら省力化を図ることが一層重要となった。ガス保守方式により地下ケーブル内への水の侵入を防ぐことをはじめとして、故障時間の短縮を目的とした各種測定器の開発や故障位置を探索するさまざまなシステムの導入などを進めた。

光CATSシステム

浸水検知モジュール

光IDテスタ

AURORA

アクセス系メタリック伝送の技術

アクセス系メタリック伝送の技術

1960年代初頭まで、アクセス系では電信電話サービスを主とした音声帯域のアナログ伝送が主流であった。1960年代後半になると、データ通信サービスの始まりとともに、端末のディジタル信号を音声帯域に変換して伝送する、低速データサービスを開始した。その後、情報化社会の進展によって増大し続けるデータ通信サービスの需要に応じて、ディジタル信号をそのまま伝送する方式が主流となり、INSネット64に代表される高速ディジタルデータ伝送が実現した。

アナログ伝送からディジタル伝送へ

進む高速ディジタル伝送方式の開発

1960年代後半、電信・電話に続く第3のサービスとして、2線式モデムによるデータ通信サービスを開始した。これは、中央の電子計算機と遠隔地の端末とを、既存の電話網を介して結ぶサービスである。初期の通信速度は300bpsと1,200bpsであったが、半導体素子技術の発展に伴い、9.6Kbpsまで高速化された。また、1970年代後半、上り・下りにそれぞれ2線を用い、 AMI符号による、ベースバンドディジタル伝送方式を採用した4線式のディジタルデータ伝送サービスを開始した。通信速度は3.2Kbps、6.4Kbps、12.8Kbps、64Kbpsである。

伝送方式の特徴

メタリックケーブルの高速ディジタル化技術

INSモデルシステムから始まった日本のISDNサービス

ピンポン伝送方式

光系アクセス網の構成について

光系アクセス網の構成

アクセス網での光ファイバケーブルの利用形態は3種類ある。第1形態(HFC)は同軸ケーブルとの併用、第2形態(FTTB・FTTC)はメタルケーブルとの併用である。第3形態(FTTH)は全区間が光ファイバケーブルとなった状態である。第1形態(HFC)、第2形態(FTTB・FTTC)に比べて第3形態は多彩で広帯域なサービスへの対応性に優れている。

全区間光ファイバのアクセス網をめざして

同軸ケーブル、平衡対ケーブルとの併用も

電電公社(現NTT)は、高速・広帯域サービスに対する需要の増大を想定して、1970年代からネットワークの光化準備を始めた。1980年以降には、光ファイバケーブルを実用化し、多心化するとともに、ケーブル接続技術の実用化や簡素化も推進した。1980年代後半には、光ファイバケーブルによる全国規模の伝送路を実現している。

光ファイバの開発経緯

光ファイバの構造と特徴

光ファイバケーブルの進歩

光ファイバケーブルの構造

幹線系光ファイバケーブル

最初の幹線系光ファイバケーブルは1982年に導入したGI型(Graded Index)光ファイバケーブルである。1983年にはSM型(単一モード)プラスチック被覆光ファイバを4本直線状に配置して一括被覆した4心光ファイバテープをプラスチックロッドの外周に設けた溝(スロット)に収容した大容量中継伝送方式用の<SM型光ファイバケーブル>を開発、その後も改良を重ね、WBS、WBM、WBA、更に施工性の向上をめざして、より一層の軽量化を図ったWBB光ファイバケーブルを開発、導入した。

心線接続用コネクタの導入経緯

融着接続機の変遷

幹線系光ファイバケーブル

柱に架設される配線系光ファイバケーブルは、架設の簡易化のために、ケーブル部と支持線部が一体となっており、既設の光ファイバケーブルとの接続(中間後分岐)も容易になるように、SZ撚りスロットロッド構造が採用されている。また、自重と風圧による張力を考慮して、ケーブル部が支持線部に対し、たるみ付き窓付き構造になっている。

配線系の構成

ユーザ系

アクセス系光伝送の技術

アクセス系光伝送の技術

光ファイバ伝送は、高速・広帯域通信が可能であるという特徴をもっており、古くからその実現が望まれていた。電気通信研究所では、1970年代半ばに、光ファイバケーブルの低損失化を実現したのに伴い、1977年より加入者系光伝送の研究を始め、1984年のINSモデルシステム(*1)、1986年の複合光加入者系伝送システム(*2)などの実用化実験を通して、技術の確立、商用化を目指した経済化を行ってきた。1982年の映像系光伝送に始まった商用化サービスは、SS方式、ADS方式、PDS方式の3つの方式を用い加入者系の光化を実現している。

(*1) INSモデルシステム

1984年に三鷹・武蔵野地区で行われた 64kbps系ディジタル網システム、広帯域系システムを主とする高度情報化システム。その一環として、光ファイバを用いた加入者系広帯域通信システムの技術検証を目的に光伝送実験を行った。

(*2) 複合光加入者系伝送システム

波長の異なる3波の波長多重技術(WDM)を用いて、映像分配サービスとINSネット64サービスを1本の光ファイバで提供するシステム。

光でつくる多様なアクセス網のかたち

SS、ADS、PDSの3方式で商用化

シングルスター(SS)

アクティブダブルスター(ADS)

パッシブダブルスター(PDS)

アクセス網光化への始動

高速・大容量通信サービスへ

情報が付加価値の高い商品となる時代を迎え、大量の情報を効率的に伝送できる高速・広帯域サービスを充実させる必要性が高まり、アクセス系の伝送容量の増大が不可欠となった。NTTは、高速・広帯域に対応可能なアクセス網を構築するために、1980年代から、ケーブルの光化を進めてきた。さらに、高速・広帯域用のアクセスシステムとして、SS方式を開発し、さまざまなサービスを提供した。

映像伝送サービス

幹線系の光化を可能にしたADS方式

複数の回線やサービスが多重化された光信号

情報が付加価値の高い商品となる時代を迎え、大量の情報を効率的に伝送できる高速・広帯域サービスを充実させる必要性が高まり、アクセス系の伝送容量の増大が不可欠となった。NTTは、高速・広帯域に対応可能なアクセス網を構築するために、1980年代から、ケーブルの光化を進めてきた。さらに、高速・広帯域用のアクセスシステムとして、SS方式を開発し、さまざまなサービスを提供した。

LXMの機能と役割

配線系の光化を可能にしたPDS方式

πシステムや映像系サービスの提供も

光アクセス網を構成する場合、既存のサービスを継続しながら、ケーブルの光化を経済的に進める必要があった。このため、設備コストを軽減するPDS方式を開発し、幹線系だけでなく配線系の光化も可能にした。この技術を利用して通信系サービスのコストを軽減させるπシステムや、映像系サービスの提供も可能なCATV映像伝送サービスが開発された。

多様なユーザニーズへの対応

シェアドアクセス技術

N-SLT(光加入者線端局装置)

アクセス系無線伝送の技術について

アクセス系無線伝送の技術

信網などのノード装置とユーザ端末を接続するアクセス系に無線を適用した方式であり、メタリックケーブルや光ケーブルと無線方式を合わせることでさまざまなサービスに対応している。有線でのアクセス方式と比べると、設備構築や保守などで経済性に優れるとともに、災害や突発的な需要にあわせて短時間でシステムを構築できる利点がある。最近では、発展途上国、先進国を問わず、通信基盤の整備や拡充に有効な技術として導入を進めている。

優れた経済性と突発的需要への対応

通信基盤の整備・拡充に欠かせない電波

山間僻地などの過疎地域への電話普及を目的に開発した最初の加入者線無線方式であり、1975年に秋田県鹿角局に導入した。それまで有線だった加入者線区間をすべて無線回線で置き換えたこの方法は、複数の回線を多数の加入者で共通に使用するマルチアクセス方式を採用していた。適用距離は基地局からおおむね半径20kmの範囲であり、無線回線を6チャネル使用して50加入が収容可能であった。

TDMA方式と対向型方式の特徴を活かす

ワイヤレスアクセス方式(広帯域FWA)

アクセス方式には、加入者数の多い大都市などに適している<26GHz帯TDMA方式>と、加入者数の比較的少ない地方都市などに適している<26GHz/22GHz帯対向型方式>の2種類がある。1999年には、リードソロモン符号を誤り訂正に用いることにより、さらに高品質・大容量の伝達を可能にした広帯域FWAシステムを開発している。

有線布設が困難な地域に有線と同じサービスを

小規模需要加入者無線アクセス方式(WIDE)

有線の敷設が困難な山間部、島しょ部、集落が散在する平野部などに適用される。加入電話、ISDN、専用線などの有線と同じサービスを提供することができる。

PHS方式の固定無線への適用で低コスト化

1.9GHz帯加入者無線アクセスシステム(λシステム)

国内の移動系サービスで商用導入されているPHS方式と同等のエアインタフェースを用いることにより、装置の小型化、低コスト化を実現している。国内では、メタリックケーブルの経済的な更改システムとして導入されており、海外でも、早期で安価にインフラ構築が可能なツールとして、発展途上国を中心に導入されている。

1.9GHz帯加入者無線アクセスシステムの特徴

(1)耐災害性・保守性の向上

架空ケーブルや引込線がなくなることにより台風などの災害に強い設備が構築できるとともに、これらの区間での故障発生件数が減少する。

(2)情報格差の是正

既存のメタリックケーブルでは提供困難な地域に、ISDNサービスの提供が可能となる。

(3)光ファイバ化の促進

RTとWCS間のエントランス回線に光ファイバを使用するため、光化の促進が図られる。

無線LAN

無線LAN関係技術分野における技術開発の流れ

ケーブルを守るについて

ケーブルを守る

1970年代に大量に設置された通信ケーブルは、その後の設置環境によっては腐食、劣化、雷害などが発生し、保守や点検作業に多くの経費・稼働が必要となった。そのため、各種の防食方法、劣化診断装置、保安器などの採用により、点検作業の効率化や補修作業の省力化を推進した。

対策技術開発史

耐食材料など防食法の開発

腐食と劣化への対策

通信設備のまわりに電気的要素や腐食性物質が存在すると、ケーブルおよびケーブルを支える構造物の腐食が著しく促進される場合がある。そのため、通信設備に関するさまざまな防食法を開発した。防食法の種類としては、金属を腐食環境から遮断する方法、耐食材料を採用する方法、および電気化学的に防食する方法がある。

ケーブル心線の絶縁体補修スプレー

吊り線劣化限度見本

屋外設備の防食処理技術

多様な加害生物へのきめ細かい対応

生物被害の実態と対策

1986年度までは、全国で毎年1,000件以上の生物被害が発生しており、全体の62%が架空ケーブル、36%がケーブル心線の被害であった。加害生物としてはげっ歯動物(リス、ネズミなど)、鳥類、蛾の幼虫、アリなどが挙げられる。この生物被害については、設備の損傷跡をもとに加害生物を判定する方法を確立し、 各種の対策を実施した結果、被害が減少している。

HSケーブル(HS:High Strength Sheath)

鳥害防止帯

防リスシート

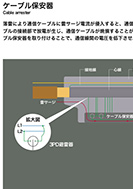

雷サージ電流の侵入から通信機器を守る

保安器と接地技術の開発

落雷が発生すると、通信線に数100A~数kAもの雷サージ電流が侵入し、通信機器を破壊することがある。雷から通信機器を守る対策として、通信機器に雷サージ電流が侵入したり、通信線が破損しないよう保安器や雷防護アダプタなどによる対策を行っている。

加入者保安器

ケーブル保安器

雷防護アダプタ